Aftersales

Inhalt

- Die Wichtigkeit von Aftersales als Geschäftsfeld

- Typische Aftersales-Prozesse

- Hoher (potentieller) Anteil von Aftersales am Gesamtumsatz

- Kundenerwartungen im Aftersales

- Klassischer vs. digitaler Aftersales

- Was ist ein Aftersales Portal?

- Smartes B2B Portal mit KI Assistenz

- Funktionen eines digitalen Aftersales-Portals

- Vorteile digitaler Aftersales-Prozesse

- Fazit

Inhalt

- Die Wichtigkeit von Aftersales als Geschäftsfeld

- Typische Aftersales-Prozesse

- Hoher (potentieller) Anteil von Aftersales am Gesamtumsatz

- Kundenerwartungen im Aftersales

- Klassischer vs. digitaler Aftersales

- Was ist ein Aftersales Portal?

- Smartes B2B Portal mit KI Assistenz

- Funktionen eines digitalen Aftersales-Portals

- Vorteile digitaler Aftersales-Prozesse

- Fazit

Definition Aftersales:

Als Aftersales (oder After-Sales-Service, übersetzt „nach dem Verkauf“ bzw. im Deutschen geläufige Bezeichnung „Kundendienst“) bezeichnet man alle Aktivitäten und Serviceleistungen eines Unternehmens, die nach einem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung erfolgen. Ihr Ziel ist es, die eigenen Kund:innen zu betreuen und eine langfristige Kundenbindung aufzubauen.

Typische Vorgänge dabei sind die Bearbeitung von Serviceanfragen aller Art: von der technischen Unterstützung bei Anwenderfragen bis zur Abwicklung von Problemen oder Reklamationen. Durch gezielte Maßnahmen im Anschluss an den Kauf (z. B. Wartungsangebote oder Schulungen) sollen Kund:innen in ihrer Kaufentscheidung bestärkt und zu Folgekäufen ermutigt werden. Auch Marketing Maßnahmen wie Upselling und Cross-Selling, also das Angebot ergänzender Produkte oder Dienstleistungen, fallen in den Bereich Aftersales.

Die Wichtigkeit von Aftersales als Geschäftsfeld

Historisch gesehen spielte der Aftersales-Bereich lange keine große Rolle. Viele Unternehmen sahen den Service nach dem Verkauf eher als notwendiges Übel oder lästige Pflicht an, um Kundenprobleme abzuwickeln, ohne jedoch daran zu verdienen. Aftersales galt oft als Anhängsel des Vertriebs, das zwar Ressourcen band, aber kaum strategische Beachtung fand. Dieses Verständnis hat sich jedoch grundlegend gewandelt.

Mit der Sättigung vieler Märkte und immer austauschbareren Produkten begannen Unternehmen umzudenken. Neukunden zu gewinnen wurde teuer und mühsam, während gleichzeitig der Konkurrenzdruck stieg. In dieser Situation erkannte man, dass herausragender Aftersales-Service ein echter Wettbewerbsvorteil sein kann: Wenn technische Unterschiede zwischen Produkten immer kleiner werden, entscheidet oft die Servicequalität über den Zuschlag. Ein Anbieter, der seine Kunden nach dem Kauf vorbildlich unterstützt, kann sich positiv von der Masse abheben und Kunden langfristig an sich binden.

Unternehmen bündelten deswegen zunehmend Serviceaktivitäten, professionalisierten Prozesse und entwickelten dedizierte Service-Teams. Mit dem Ergebnis, dass Aftersales heute vielerorts als Profit-Center geführt wird. Entsprechend fließen mittlerweile erhebliche Investitionen in den Ausbau von Serviceorganisationen, digitalen Aftersales-Plattformen und neuen Dienstleistungsangeboten. Aftersales ist zudem zu einer Differenzierungssäule geworden: Unternehmen nutzen Service-Innovationen (etwa Predictive Maintenance oder Availability-as-a-Service Konzepte), um sich im Wettbewerb abzugrenzen und Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.

Der Kerngedanke des Aftersales: Der Verkauf ist kein einmaliges Ereignis, sondern Teil einer langfristigen Geschäftsbeziehung. Und nicht das Produkt allein, sondern der gesamte Betreuungskreislauf entscheidet über den Erfolg des Unternehmens.

Typische Aftersales-Prozesse

Operativ umfasst der Aftersales-Bereich zahlreiche Leistungen. Diese reichen von der Versorgung mit Ersatzteilen und der Durchführung von Wartungen über die Bearbeitung von Reklamationen bis hin zu Schulungen für den richtigen Umgang mit dem Produkt. Auch Support-Hotlines, regelmäßige Service-Checks und die Verwaltung von Serviceverträgen zählen dazu. Im Einzelnen gehören insbesondere folgende Aufgaben und Angebote zum Aftersales:

Die Aufgaben im Aftersales sind je nach Branche und Produkt vielfältig. Ein:e Aftersales-Manager:in kümmert sich typischerweise um Kundenbetreuung, Garantiefälle, Reklamationen, Schulungen und ähnliche Dienste. All das mit dem Ziel, einen reibungslosen Produktbetrieb und eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Hoher (potentieller) Anteil von Aftersales am Gesamtumsatz

Im B2B-Umfeld ist Aftersales besonders umfassend. Geschäftsbeziehungen im Großkundengeschäft laufen oft über viele Jahre, teure Investitionsgüter müssen über ihren Lebenszyklus betreut werden. Entsprechend entscheiden im B2B nicht nur Produktqualität und Preis über den Erfolg, sondern auch und vor allem der angebotene Service nach dem Einkauf. Studien (u.a. BCG, 2025; McKinsey 2023) belegen das eindrucksvoll: Bei Herstellern von Maschinen und Anlagen können Aftersales-Services inzwischen 30–50 % des Gesamtumsatzes ausmachen, oftmals mit deutlich höheren Margen als der Erstverkauf. Serviceleistungen wie Wartung oder Ersatzteilverkauf erzielen Bruttomargen, die oft doppelt so hoch sind wie im Neumaschinengeschäft. In einigen Fällen werfen Aftermarket-Services sogar ein Vielfaches der Neugeschäft-Marge ab. Aftersales ist also ein handfestes strategisches Geschäftsfeld.

Warum ist das so? Zum einen, weil Bestandskund:innen bei einem guten Service treu bleiben und regelmäßig nachkaufen (wiederkehrende Erlöse). Zum anderen, weil zufriedene Kund:innen eher bereit ist, zusätzliche Services zu buchen, sei es ein Wartungsvertrag, ein Upgrade oder Schulungen für die Mitarbeitenden. Die Lebensdauer der Kundenbeziehung verlängert sich durch einen guten Aftersales-Service erheblich. Zusätzlich steigt die Weiterempfehlungsbereitschaft, was neue Geschäfte anbahnen kann. Unternehmen, die hier investieren, stärken also Vertrauen und Loyalität der Kundschaft und sichern sich damit Wettbewerbsvorteile.

Kundenerwartungen im Aftersales

Für Ihre Kund:innen ist eine zügige und zuverlässige Betreuung nach dem Kauf heute selbstverständlich. Sie erwarten, nicht allein gelassen zu werden, sobald der Kaufvertrag unterschrieben ist. Das heißt in der Praxis: schnelle Reaktionszeiten und kompetente Hilfe bei Fragen oder Problemen sind zentral. Wenn etwa ein Maschinenteil ausfällt, setzen B2B-Kunden auf rasche Unterstützung – idealerweise sofort per Hotline oder Ferndiagnose und mit fix verfügbarer Ersatzteillieferung, um Stillstandszeiten minimal zu halten. Generell gilt: Auftretende Schwierigkeiten sollten unkompliziert und vollständig im Sinne des Kunden behoben werden.

Typische Erwartungen im Aftersales sind zudem: Transparenz (etwa klare Informationen zu Garantiebedingungen, Reparaturdauer oder Kosten), Zuverlässigkeit (Einhaltung von Zusagen, z. B. Reaktionszeiten aus Serviceverträgen) und Kulanz, wo immer vertretbar. Kund:innen möchten spüren, dass sie auch nach dem Kauf für Ihr Unternehmen “besonders” bleiben. Dazu gehört zum Beispiel, dass man proaktiv auf sie zugeht – sei es mit Wartungserinnerungen, Software-Updates oder Angeboten zur Optimierung des Einsatzes des Produkts. Ein positives Aftersales-Erlebnis stärkt die Beziehung: Fühlen sich Ihre Kunden gut betreut und ernst genommen, bleiben sie eher loyal und empfehlen Ihr Unternehmen sogar weiter. Umgekehrt können schlechte Erfahrungen nach dem Kauf der Reputation schaden. In Summe erwarten Entscheider:innen auf Kundenseite im Aftersales Service auf Augenhöhe – schnelle Lösungen, Ansprechpartner:innen, die ihre Bedürfnisse verstehen, und das gute Gefühl, beim richtigen Unternehmen zu sein.

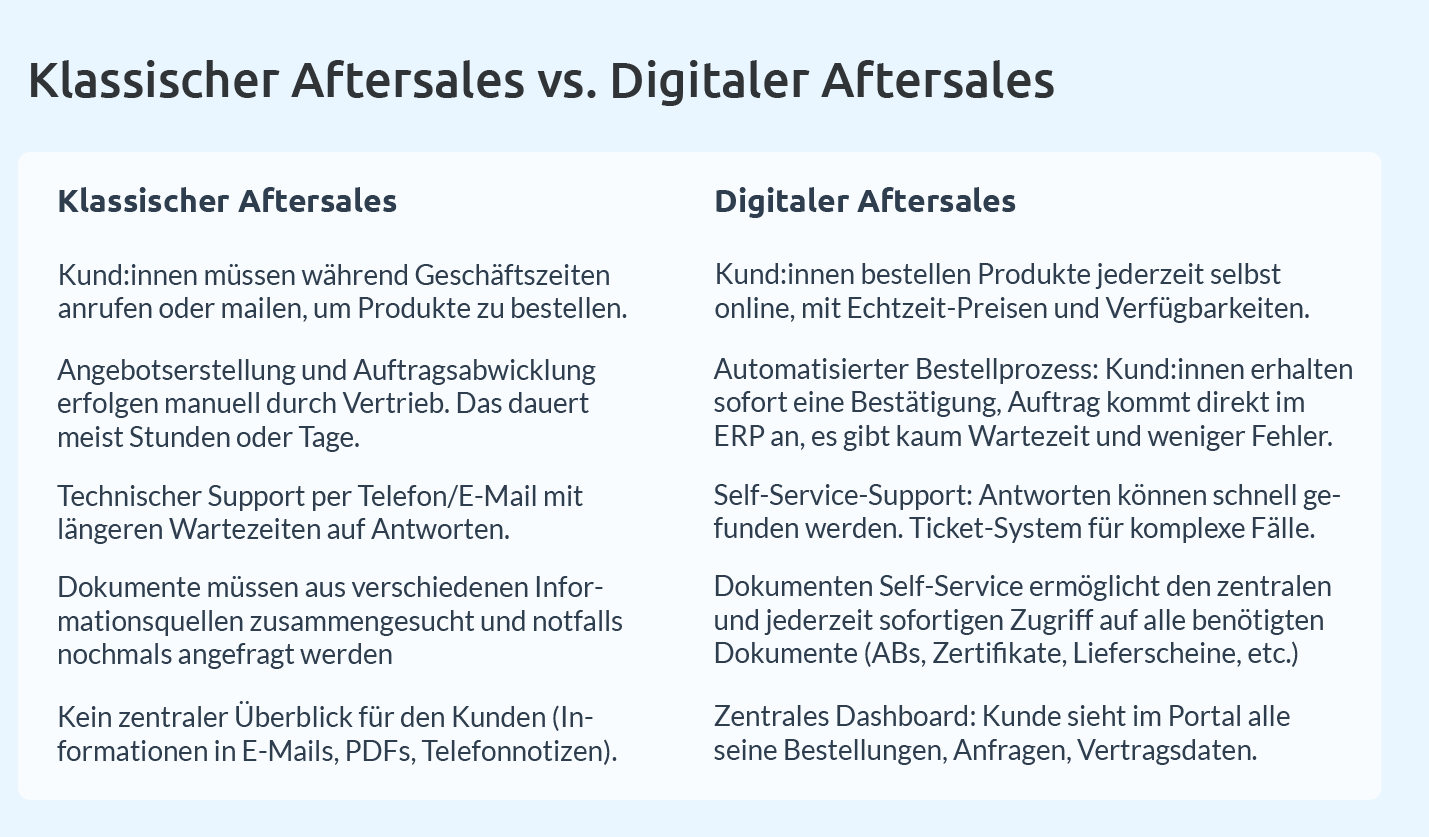

Klassischer vs. digitaler Aftersales

Im klassischen, persönlichen Aftersales werden Kundenanliegen meist über Mail, per Telefon oder Support-Chat eingereicht. Dabei sind die Prozesse manuell und fragmentiert: Kund:innen melden sich, weil ein Ersatzteil gebraucht wird, Vertriebsmitarbeiter:innen erstellen ein Angebot im ERP, die Kund:innen wiederum schicken eine schriftliche Bestellung. Erst Tage später ist der Vorgang abgeschlossen. Währenddessen steht im Worst Case die Maschine der Kund:innen still. Oder es gibt eine technische Frage und auf der Website gibt es kein zentrales Serviceportal, stattdessen eine überlastete und für alle Beteiligten anstrengende Telefon-Hotline. Diese analogen Abläufe kosten Zeit, sind fehleranfällig und passen nicht mehr zur heutigen Erwartungshaltung.

Heutige B2B-Kund:innen erwarten unmittelbare Information, eine durchgehend erreichbare Anlaufstelle und unkomplizierte Prozesse. Studien zeigen, dass ein Großteil der B2B-Entscheidenden Remote-Interaktionen oder digitalen Self-Service dem klassischen Vertriebsweg eindeutig vorzieht. Nur 20-30% der B2B-Einkäufer:innen wollen überhaupt noch persönlichen Kontakt zu Kundenbetreuer:innen (McKinsey, 2020).

Unternehmen werden hier zum Umdenken gezwungen: zentrale Serviceportale rücken in den Mittelpunkt.

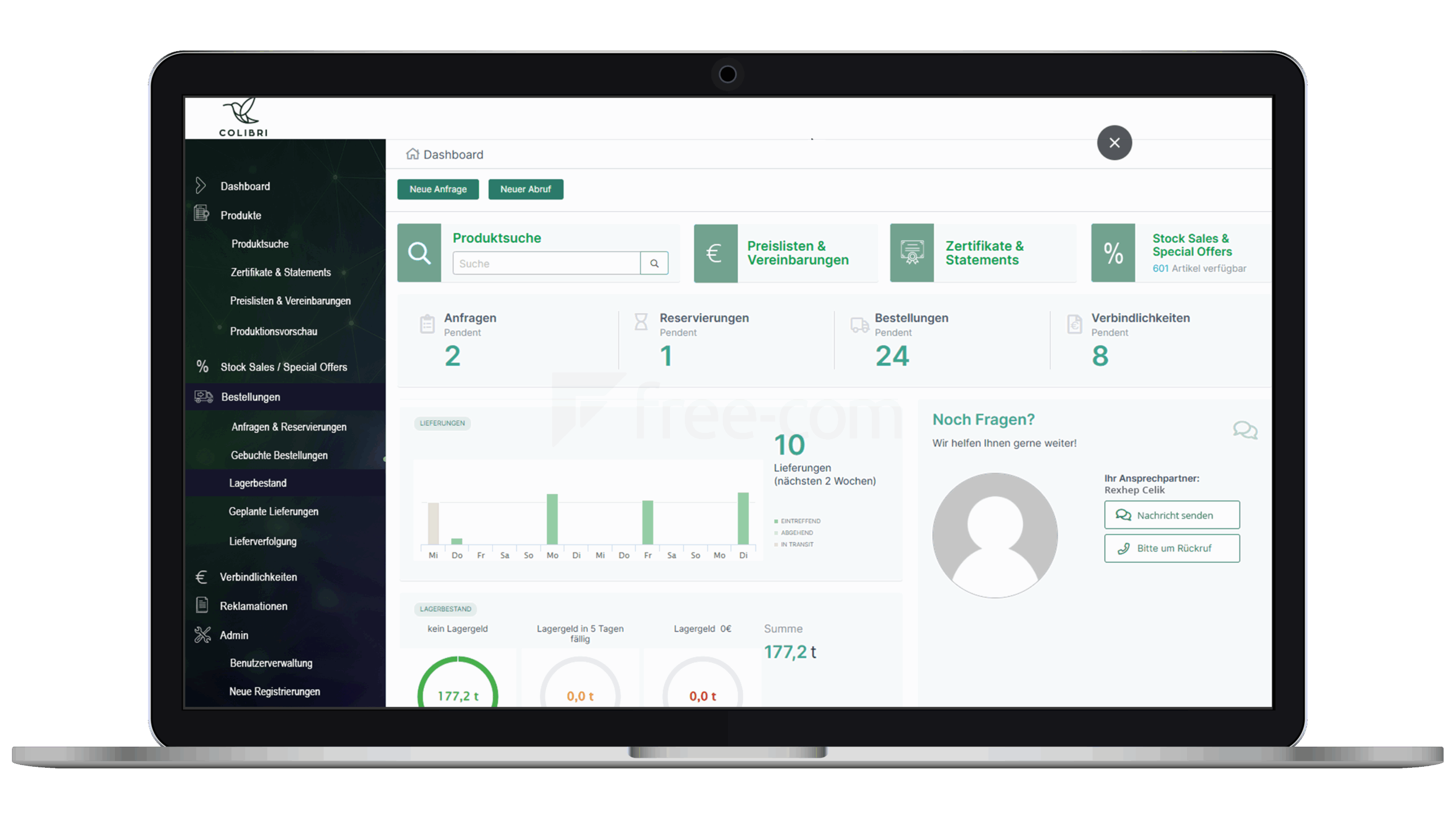

Was ist ein Aftersales Portal?

Ein Aftersales Portal– oft auch Service-Portal, B2B-Kundenportal oder Self-Service-Portal genannt – bündelt alle relevanten Daten und Funktionen an einem zentralen Ort. Die User loggen sich online ein und können dort autonom Anliegen erledigen, die früher manuelle Betreuung erforderten

Digitalisierte Aftersales-Prozesse bedeuten Transparenz, zentrale Informationen und eine schnelle Abwicklung von Anfragen. Für Kund:innen entfällt der Frust durch das Warten oder aufwendige Suchen nach den benötigten Informationen. Und intern entfällt langwierige Routinearbeit und der Fokus kann auf andere Aufgaben gelegt werden.

Smartes B2B Portal mit KI Assistenz

Wir verbinden Self-Service und Aftersales-Services in einer Plattform, die auch komplexe Geschäftsanforderungen intuitiv löst. User können dort rund um die Uhr Bestellungen tätigen, Status abrufen oder Support-Tickets erstellen.

Eine integrierte KI (Chatbot) übernimmt dabei Routineaufgaben und beantwortet viele Fragen in Echtzeit automatisch. Ergebnis: maximale Effizienz und ein nahtloser digitaler Prozess für alle Beteiligten.

Funktionen eines digitalen Aftersales-Portals

Ein hervorragendes Aftersales-Portal zeichnet sich durch bestimmte Schlüsselfunktionen aus, die den gesamten Serviceprozess abdecken. Hier einige der wichtigsten Features, die Entscheider:innen kennen sollten:

Diese Liste ist nur ein Auszug aus möglichen und hilfreichen Funktionen. Das Portal wird zur dadurch Drehscheibe für alle nachgelagerten Prozesse. Wichtig ist, dass die Nutzeroberfläche übersichtlich und einfach zu bedienen ist, damit die User gerne damit arbeiten und sich zurechtfinden.

Vorteile digitaler Aftersales-Prozesse

24/7 Service

Ein Self-Service-Portal ist jederzeit verfügbar, auch an Feiertagen. Das steigert die Zufriedenheit, weil Probleme schneller gelöst werden und die Kund:innen sich gut aufgehoben fühlen.

Mehr Effizienz

Standardanfragen wandern weg von Ihrem Team. Das entlastet Ihre Mitarbeitenden, senkt Prozesskosten und macht Aftersales skalierbar, ohne dass Sie im selben Maße Personal aufstocken müssen

Reduktion von Fehler & Zeit

Automatisierte Prozesse reduzieren Missverständnisse und Fehler, die bei der manuellen Eingabe von Daten entstehen können. Durchlaufzeiten reduzieren sich von Tage auf Minuten.

Mehr Umsatz

Durch den online Verkauf schöpfen Sie Potenziale aus, die sonst vielleicht liegenbleiben und erreichen neue Kundengruppen. Personalisierte Empfehlungen im Portal fördern außerdem aktiv Zusatzverkäufe.

Daten schaffen Mehrwert

Im Portal fallen automatisch wertvolle User-Daten an, die besonders im Business Development hilfreich sind. Mittel- und langfristig können Sie dadurch Ihr Angebot verbessern, neue Geschäftsfelder und sogar neue Geschäftsmodelle entwickeln.

Kundenbindung

Schneller Service und persönliche Ansprache stärken die Loyalität und reduzieren die Motivation der Kund:innen, sich bei Mitbewerbern umzusehen. Sie gelten als verlässlicher Partner und bleiben die bevorzugte Wahl am Markt.

Fazit

Aftersales im digitalen B2B-Zeitalter ist weit mehr als „Kundendienst“. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Wertschöpfung und der Schlüssel zu Loyalität und Zusatzgeschäft. Moderne B2B-Kundenportale machen aus dem ehemals mühsamen Service nach dem Verkauf ein schnelles, effizientes und oft sogar begeisterndes Erlebnis – für Kund:innen und das eigene Team. Entscheider:innen sollten Aftersales daher strategisch angehen: jeder investierte Euro kann sich in mehrfacher Hinsicht bezahlt machen – in Umsätzen, in Kundenzufriedenheit und in Wettbewerbsvorteilen.

Haben Sie Fragen an uns?

Wir beraten Sie gerne im Rahmen eines kurzen, unverbindlichen online Termins!